包河经济开发区:以党建为引领,着力打造G60科创走廊上的“滨湖智谷”

2018年,园区完成规模工业产值210.4亿元,社消零总额232.24亿元,进出口总额39955万美元,实现财政收入36.68亿元;获批国家和省市科技创新成果共98项,实现授权专利1137件。

一、聚焦高质量发展,焕发主导产业新动能

坚持“党建为转型发展举旗定向,产业升级增值赋能”的思路,立足“包河产业发展主平台、安徽中心新窗口”的区位优势,锁定园区发展战略定位和产业体系布局目标,激发党员干部紧盯大企业、主攻大项目的韧劲,形成区域跨越发展增长极。在发展思路上,围绕“1+3”(“1”即新能源及智能网联汽车,“3”即生物医药、检验检测、新一代信息技术)主导产业,培育创新平台、科研中心、总部经济“三大业态”,打造高端新兴产业基地,北科天绘、华润三九、伊普诺康等一批行业引领项目、旗舰项目先后落地。目前,园区已拥有江淮汽车、安凯汽车等整车制造企业,国轩高科、巨一动力等产业链核心部件企业,锐能科技等产业链企业近70余家。涵盖整车、电池、电机、电控和充电设施等领域,电池、电机、电控及整车等逐步形成国内外竞争力。此外,注重产业指导、政策引导和资源整合,支持企业开展自我转型,中建智立方、徽商总部广场等一批转型平台先后建成,成为总部型经济的聚集地。

二、引揽高精尖人才,打造科创园区新高地

以党建凝聚人才,坚持党管人才,全力营造有利于人才创新创业的良好发展环境,紧扣高质量发展解决技术、人才等瓶颈问题,吸引创新人才,打造创业生态空间。园区拥有国家高新技术企业83家,拥有国家和省市级各类重点实验室、工程与技术中心总数量53个;建有企业院士专家工作站4家,博士后工作站7家。在积极落实各类人才政策的同时,重点加大高层次人才落地补贴、人才公寓建设力度,总建面10万平方米的长白山路公租房(人才公寓)入住率已达95%。截至目前,园区企业共吸纳就业人数为13万人,引入国家级领军人才12人,省级和市级领军人才54人,硕士及以上人才3061人。

三、整合资源“价值链”,首推益企服务新模式

围绕服务企业全生命周期,率先组建益企党群服务中心,整合了党务服务、公共服务、产业服务和社会服务四大类服务资源,为园区企业提供点对点指导、面对面服务和专业化培训。2018年,完成工商注册2800余家,提供窗口服务1万多项次,举办各类专题培训40余次,帮助企业申报各类专项资金近1.6亿元。2019年,在全市首推金牌“店小二”代办服务工作,践行“马上就办、办就办好”的工作作风,为园区32家代办审批各类手续78项,办结各类问题929个,获得了企业的一致好评。围绕企业招工难、融资难等问题,延长金牌“店小二”服务链,组织140多家企业,举办6次各类主题的大型招聘会,帮助企业招聘4000余人次;帮助企业对接中关村科技金融、合肥市产投、徽商银行、光大银行等10家金融机构,举办银企对接会、科技金融对接会,累计解决资金需求9300万。

四、做优产城“生态圈”,开创和美园街新局面

遵循“宜居生活新空间,最美省府北大门”的愿景,园区坚持产业环境和生活环境“两手抓、两手硬”。坚持规划引领,按照“一体三翼”空间布局,以包河经开区为主体,联动淝河、骆岗、滨湖卓越城3大片区,制订空间和产业规划,统筹谋划新格局下的新空间、新产业和新功能。强化功能配套,按照产城融合发展思路,制定园区《环境建设三年滚动计划》,全面实施市政路网、电力燃气、园林绿化、水环境治理、公共交通、安置小区、教育医疗、社区中心、保障住房和生活配套“十大提升”工程。盆景变为风景,花园大道绿化提升工程、许小河综合治理工程成为合肥样板;愿景化作现实,美丹小学、沪上人家中学、美丹家园二期、榆林桥畔二期、沪上人家为入园企业量身打造了宜居宜业宜学的舒适环境。

五、培育科技型载体,引领创新创业新热潮

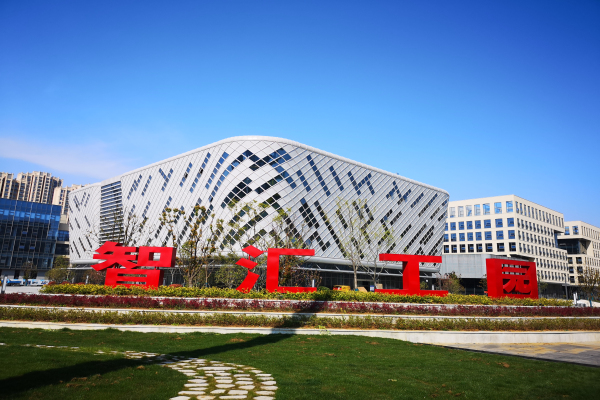

自获批双创示范基地“国字号”招牌以来,包河经开区依托建设科技资源高度密集的综合载体,着眼于政策资金扶持、科技成果对接、创新项目孵化等重点环节,促进中小微企业发展。2018年10月,经省发改委认定,智汇工园省级创意文化产业战新基地资金支持项目成功获批;11月,经国家财政部、工信部、科技部联合下文认定,包河经开区科技资源支撑型特色载体。去年以来,园区利用各类科技企业孵化器相继举办了中科类脑智能沙龙、微软混合现实技术沙龙、阿里云工业大脑交流会等各类技术专家交流47次,通过加强与科研院所、协同创新平台、行业领军企业战略合作,为新兴产业赋能,助传统企业转型,全力打造“双创包河”升级版。